静夜,夫人在床上用ipad看微信忽然喊起来,“二哥找见韫石舅舅了”,我在窗前电脑上浏览QQ空间,惊喜得嚷道:“是嘛——太好啦!”

说来,这都是8月28号的事了。

这些年一直很内疚,二姨奶二姨爷(韫石舅舅的父母)对我那么好我却没能在最后送他们一程。怨自己不能保持经常联系,总以为自己能常能去北京去了就会去看望他们,谁想从集团宣传部调入民管部当头头就身不由己了。忙碌中再听到两位老人家的消息时他们已经与世长辞了。我搬到北京之后,几年前,与同样怀着感恩与愧疚之情的二哥孙溪专门去景山后街碾子胡同17号找过韫石舅舅(以为找到他这个当爸爸的就会知道更多二姨奶二姨爷的事,找到他也就会找到他的女儿在北京邮政局工作的大虹。大虹曾经在二哥公司资金链欲断的危难之时鼎力相助)。遗憾,没有找见。韫石舅舅在(父母)过世后已搬离。尽管我们磨破嘴皮,新居者(或许是当年住在西偏房的老居者)也不肯告诉我们韫石舅舅的电话或新住址,我们表示理解,遂恳请她把我们的电话记下来转告韫石舅舅。她勉强同意。我们满心欢喜地回去以为韫石舅舅得知会……然而,一两年、三四年……过去了,到如今也鸟无音讯。想来,那新(老)居者并未转告,自食前言。

微信上一幅照片,一段文字,弄湿了眼眶。

(图一:韫石舅舅(左)和二哥孙奚。韫石舅舅已经89岁了。眼睛有些看不清东西了。还念叨着我什么时候回北京呢。自然,我回去一定要去看望他老人家。网摘了一段有关韫石舅舅的文字;“1947年暑假,北大学生在北平地下党的支持下成立了北大民间歌舞社,通过舞蹈活动团结进步学生,加强各校社团的联系和团结,促进北平学生运动的开展。……党组织选派卜超凡、文琪、张群玉、常韫石、李学信等几位党员组成坚强的领导核心。”)

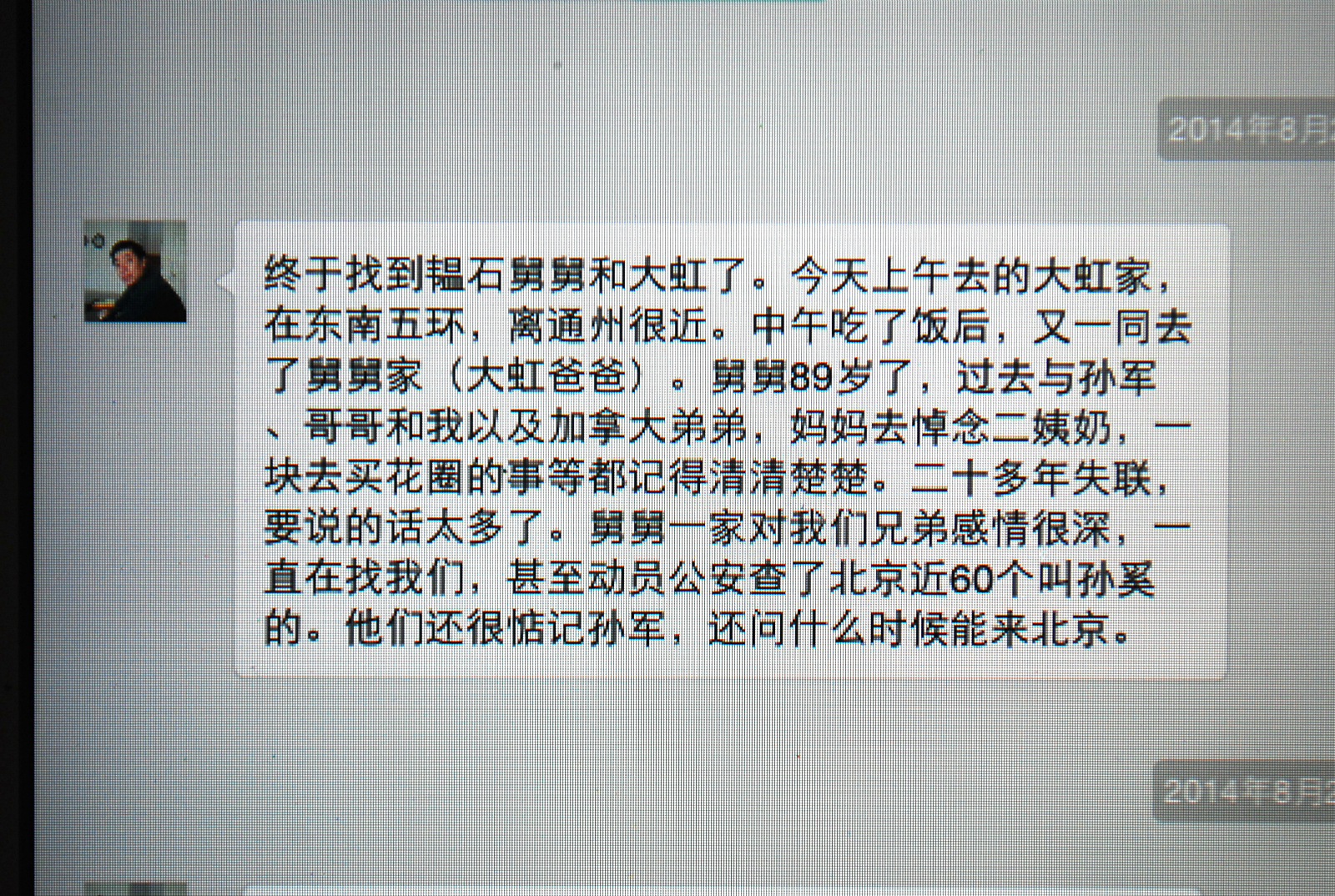

(图二:这该是怎样的情感怎样的牵念啊:“动员公安查了北京近60个叫孙奚的……”)

渐渐远去的温馨往事又接二连三地走了回来。

1976年夏天,葛崇敏(四姨)由北京到长春来看望妈妈爸爸,我称那是“破冰之旅”。

妈妈的身世是我心中的迷。我只依稀地知道妈妈的老家在安徽。祖上是富庶人家。可是,妈妈为什么去北京?怎么去的北京?当时投靠的是哪一位?姥姥姥爷又是谁?……妈妈如爸爸一样对家事缄口不言。我想,这恐怕不是夫唱妇随而是有某种约定。我多少次想开口问问,又觉得妈妈一定有她的难言之隐,那样会让她心痛,也许什么时候妈妈自己觉得应该告诉她的儿女就一定会告诉的……那时还在“文革”中,爸妈都受到了冲击和心灵压迫,因此就更不便问了。印象中,哈尔滨有一位舅舅,妈妈带着当知青不幸別折了腿的“长跑冠军”姐姐孙青去过一次。——我当时自觉能体会妈妈内心的苦与无奈:爸爸还没“解放”,三叔还“出过事”,亲戚们似乎都躲着我们,人要自强,不说也罢。现在想,接二连三的“运动”将一切都隔开了,将人心折磨得甘愿(其实也只能)忍受有话不能说没法说没处说的憋屈、冤屈、委屈的煎熬与苦痛。这不是我们一家的悲剧。可如此,我们对妈妈爸爸两个家族的事情就更是不甚了了了——妈妈爸爸也终未能一吐为快,这是他们永远的遗憾,我们亦有了长久的精神空白。我常常会想到周总理在弥留之际的短暂清醒中,与邓颖超面面相觑,眼里露出无限渴望,几次努动嘴唇想说些什么而终于抿住嘴唇什么也没说的情境。多么悲苦、多么无奈啊!妈妈1952年随着由清华大学数学系调到东北人民大学组建数学系的爸爸来到长春,自此远离亲眷再不相往来,就是1966年我们“大串联”上北京也不曾走动(其实也不知道多少,当时奶奶还在灵境胡同石板房二条七号住着也没能去看望),一晃儿,就是冰封一般的24年。

葛崇敏四姨的来,想妈妈爸爸该是多兴奋、多感慨啊——当年说是“支援东北支援边疆”说是“院系调整”其实还带着某些不得已离开了祖居北京,举家迁往东北,二十四载春秋经历太多狂风骤雨冰雪寒霜,第一次有亲眷来访,且还在“文革”中,爸爸还顶着“资产阶级反动学术权威”帽子。——妈妈爸爸的脸上露出了多年没有过的笑容,天天忙着弄“嚼谷”。在那个“李半斤”时期(当年有“陈三两”“李半斤”一说,意思是:陈锡联任东北局书记时,东北人民每人每月三两油,后李德生给涨到了半斤),物资匮乏,细粮极少,买肉凭票。妈妈不知怎么像“变戏法”似的变出了那么多肉、蛋、油和细粮,家里连天都是“白米饭亮光光,肉炒菜油汪汪”,我由吉林回去跟着大饱口福。葛崇敏四姨自是知道东北的供应比不上北京,感慨得呦:“我这一来,崇鑫大姐和姐夫俩人儿的细粮和豆油,不都让我一个人儿给吃光了吗?”妈妈爸爸的“倾囊而出”,足见对远方的亲眷是多么看重,多么思念。有了葛崇敏四姨的“破冰之旅”,紧接着就有了我的“寻亲之行”。

这年11月,当时在中石油吉化集团建设公司工会的我,为了给俱乐部买电影器材经大连(坐船)转上海去南京,在南京办完公事给两位同行送上车,专程去北京“寻亲”,借故呆了小一个月。这一次,(住在崇文区东花市大街南羊市口55号的)在北京电子仪表行业(?)工作的葛崇敏四姨成了我的“导游”,带着我先后走访看望了(住在北京东城区报房胡同69号外交部宿舍与乔冠华同一栋楼)在中国人民对外友好协会工作的葛崇兰大姨一家、(住在东城区南小街)在北京人艺工作的葛崇娴三姨一家、(住在景山区八大处)在北京军区政治部工作的葛林舅舅一家,(住在东城景山后街碾子胡同17号)在鲁迅博物馆当顾问从故宫博物院退下来的二姨爷常惠、从北京大学图书馆退下来的二姨奶常芝英,和在邮电科学院工作的常韫石舅舅,由此又见到了韫石舅舅的女儿大虹(潘虹)一家……

从此,景山后街碾子胡同17号,成了那些年我来去过往北京的必到之处。1977年,我由吉化建设公司调往吉化集团公司展览馆、不久又调往集团公司工会宣传部,此后,总有去北京参观学习听课的事,一年甚至要去好几趟。其实,1976年第一次到二姨奶家,我就给惊呆了。什么叫书香门户,看看这儿就知道了:几排顶天立地的书架给各种线装本古旧书塞得满满的,满屋子弥漫着置于潮润中的书籍的油墨与纸张散发出来的别人可能认为有轻轻的霉味我却认为那是真正书香的气息。在坐北朝南的正屋里,每次去,好像都看见二姨奶戴着老花镜、二姨爷拿着放大镜——俩人在那儿各读各的书报。二姨爷坐在靠窗的大写字台的里侧,二姨奶坐在靠门的外侧,挨着门儿,二姨爷的身后是一灰布幔帐,里面是小西屋,屋里仍有顶天立地摆满书籍的书架。每见我来,二姨奶这一侧就必定让给我坐。接着,她就会为我冲一杯茉莉花茶放在桌上,然后,就一定要到廊下的小厨房去为我弄几碟小菜儿。好像约定俗成,根本不用问,我肯定是饿着肚子来的。那小菜儿样样可口、舒心、味美,印象最深的是二姨奶自做的“麻酱菠菜”、八面槽买来的“素什锦”(各种花样味道极好的豆制品,我几次代二姨奶去排队买过)、还有六必居的“松仁小肚”……小菜儿端上来,二姨奶还一定要从正屋门右边儿的柜子里取出“红星二锅头”,多是开过瓶的(因为常有客来?),要我自斟自饮。谁都能想得到,春寒料峭,隆冬时节,奔波一天正口干舌燥、饥肠辘辘,躲进这老四合院里那温馨的小屋,享受这等款待,该是何等的舒坦和惬意啊!就是此时,我内心的感动依然无法言喻。这会儿,二姨爷坐在我对面,二姨奶坐到了北面对脸儿放着的两张床中的一张床的边上,看着我吃,不时问一些他们感兴趣的话题:“你们单位有多少人啊?……都生产什么东西啊?……”当听到有“13万人”的时候,两位老人家异口同声惊呼:“嚯,不得了,有那么多人!”

人生中,第一次抑或唯一一次的印象都是深刻的,难忘的。

1976年冬日那个暖融融的午后,韫石舅舅领着我坐公交车去南城逛了一趟公园。这么多年过去了,对公园的印象不是很深,倒是走在路上的情景记忆犹新。

一位“奇异”的老者坐在路边马路牙石上,格外惹眼,天冷石脏没人坐不说,老者还用布带子一圈一圈盘着头,现在想应该是彝族人,同时将一个小碗口粗的长竹筒子斜靠在肩上,说着,就拿出火柴好划着了费力向墩在地上的竹筒那一头伸过去……我这才看明白他是在抽烟呢!哈哈,不仅我好奇,路上(那时候)很鲜见的一个外国人也惊异,他停下脚,歪着头,“叽里呱啦”比比划划地跟“奇异”的、抽“怪烟”的老者聊起来,老者哪能听明白老外说什么啊,一脸的懵懂。四周很快围上了一圈路人,恰巧我们经过,也不由自主地放慢脚步以致站住了脚。却见韫石舅舅稍一侧耳,就走上前与那老外“叽里呱啦”地聊起来,老外一脸的惊喜,仿佛“他乡遇故知”,恍然的眉飞色舞地“哇啦”着,路人见状无不啧啧赞叹,向韫石舅舅投去欣赏与赞美的目光。稍后,老外必是全明白了,向韫石舅舅伸出大拇指,连连道谢:“thanks,thanks……”当众人望着我们走开的时候,我的心里啊,那个自豪,还很骄傲呢,我有这样一位精通外语、热心助人的舅舅!不过,当时以致过后我一直很纳闷:北京的公园多了去了,韫石舅舅为什么一定要带我去这一座公园呢?这是第一次,也是唯一一次。

(越写越长,先就此打住作“之一”,得空再接着写吧。)

此文应当是《亲情家园》的范例,介绍给大家。

如果你还没有在家园里,撒种,培土,浇水,施肥过,贡献一些往事的回忆,是最合适不过的了。

军兄记忆得好,记述得更好。似乎带回了我们当时一起去碾子胡同的故事。

记忆得好,缘于那些事情的好啊!

我们一起去拜望二姨奶二姨爷的一段,后面自然还要说到。

看到孙李发来的“亲情家园”网址,立刻打开看,迎面扑来的仍是那浓浓的亲情,记忆中的老照片,兄弟亲人之间的关心问候……每次看“亲情家园”都被深深感动。它让人努力向上,它让人热爱生活,它让人感到人间亲情的可贵,让人觉得来到了亲人中间,回到了家里。我不禁也想写几句,表达一下感受。虽然语句浅陋,却也发了,因为这里是“亲情家园”。

“亲情家园”彩蝶飞,

花儿盛开果累累,

园丁培育无诀窍,

亲是土壤情是水。

筠厚 伯苓

二姑父总是那样谦虚。学习了。

您对家园的赞美,读来让人感到亲切,感到鼓舞,感到温暖。

孙军的文章写得很细腻、很动情、很感人。好些事情我也是刚知道。如四姨带着满北京找亲戚认门,韫石舅舅带着去公园……,以及妈妈带孙青去哈尔滨走亲戚。至于爸爸妈妈的苦,现在读来还心里难过。我们这一代人都经历了太多的苦难,但父母和老一辈人比我们的磨难大得多,心理负担沉重得多。那时的亲戚虽然多种原因接触不多,但却是我们的心灵港湾。温暖、惬意、不尽的回忆。

我们也一起去看望过二姨奶二姨爷。

你还帮着老人家灌煤气罐。二姨奶跟我说起来,狠动情,感谢你。