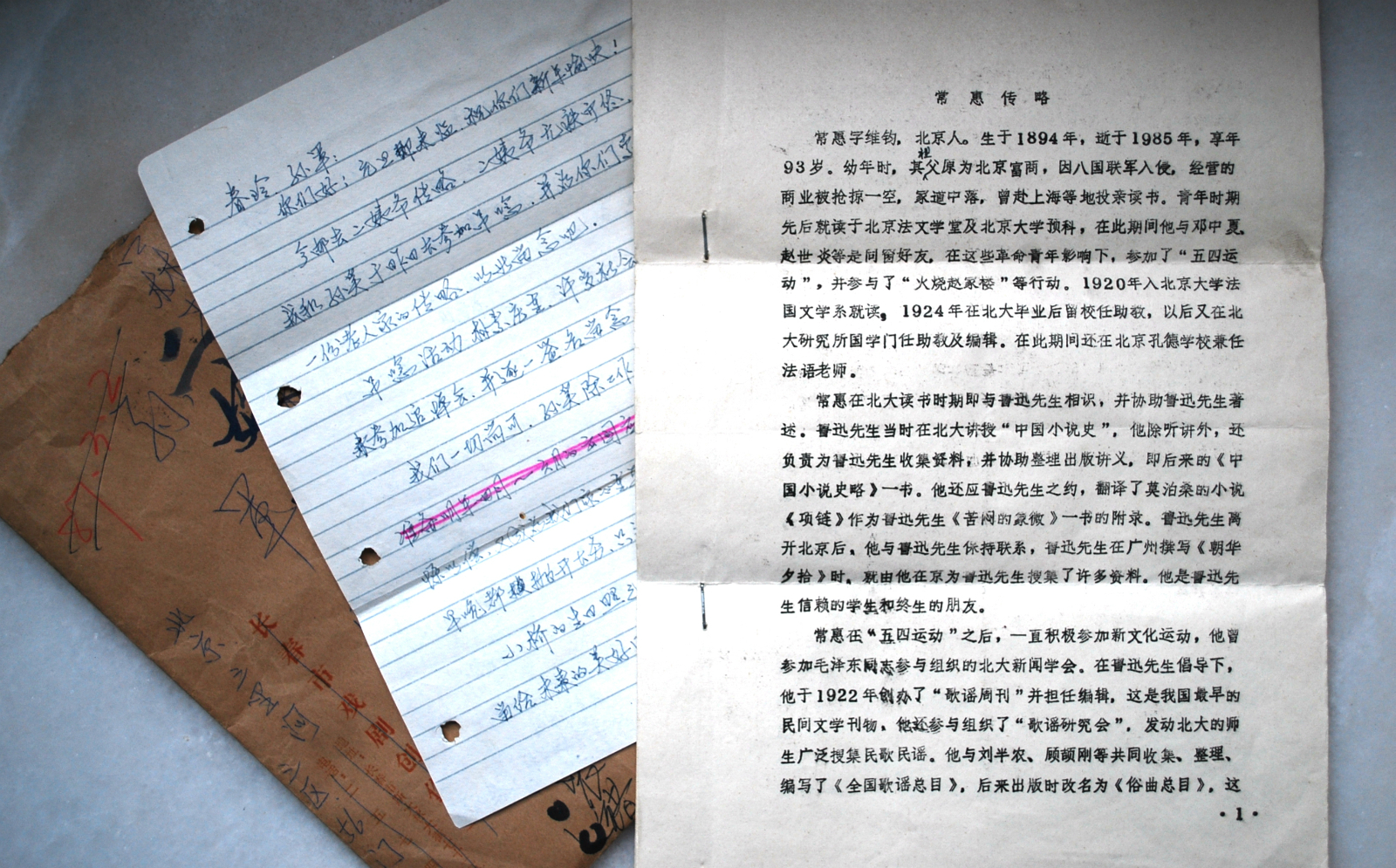

(1985年,王二嫂寄给我的《常惠传略》。常惠即我们的二姨爷。)

(1985年,王二嫂寄给我的《常惠传略》。常惠即我们的二姨爷。)

“时间都去哪了”?

2014年“春晚”上的这首歌,唱进了亿万观众的心里。

此时,我又缘何感叹?

因为总想写,却总是拿不出整状点的时间,静下心来写。

咳,闲言少叙。《之三》连着《之二》,要说说我们敬爱的二姨爷二姨奶了。

想来,由于历史的原因和接触的缘故,可能许多人不太熟悉两位老人家,如我当年和此前30年(只略知一二)一样。所以,我把去年在QQ空间撰写《悄悄流失的岁月》一文时收集的一些文字,连同1985年王二嫂寄给我的《常惠传略》,一并作为这一篇的内容吧。

常惠传略

常惠字维钧,北京人。生于1894年,逝于1985年,享年93岁。幼年时,其祖父原为北京富商,因八国联军入侵,经营的商业被抢掠一空,家道中落,曾赴上海等地投亲读书。青年时期先后就读于北京法文学堂及北京大学预科,在此期间与邓中夏、赵世炎等是同窗好友。在这些革命青年影响下,参加了“五四运动”,并参与了“火烧赵家楼”等行动。1920年入北京大学法国文学系就读,1924年在北大毕业后留校任助教,以后又在北大研究所国学门任助教及编辑。在此期间还在北京空的学校兼任法语老师。

常惠在北大读书期间即与鲁迅先生相识,并协助鲁迅先生著述。鲁迅先生当时在北大讲授“中国小说史”,他除听讲外,还负责为鲁迅先生收集资料,并协助整理出版讲义,即后来的《中国小说史略》一书。他还应鲁迅先生之约,翻译了莫泊桑的小说《项链》作为鲁迅先生《苦闷的象微》一书的附录。鲁迅先生离开北京后,他与鲁迅先生保持联系,鲁迅先生在广州撰写《朝花夕拾》时,就由他在京为鲁迅先生收集了许多资料。他是鲁迅先生信赖的学生和终生的朋友。

常惠在“五四运动”之后,一直积极参加新文化运动,他曾参加毛泽东同志参与组织的北大新闻学会。在鲁迅先生倡导下,他于1922年创办了“歌谣周刊”并担任编辑。这是我国最早的民间文学刊物。他还参与组织了“歌谣研究会”,发动北大的师生广泛搜集民歌民谣。他与刘半农、顾颉刚等共同收集、整理、编写了《全国歌谣总目》。后来出版时改名为《俗曲总目》。这部目录是迄今为止俗曲学唯一的一部总目,这一工作大部是由常惠完成的。在他创议下,还成立了民俗学会,推动了我国民俗学的研究。他是我国民间文学和民俗学研究的创始人之一。

常惠还经鲁迅先生推荐,参加了“未名社”的工作,与李霁野、台静农、韦素园、王冶秋、李和林等革命青年过从甚密,给“未名社”办过很多事,在李霁野、台静农遭反动当局逮捕时,由他设法与狱中联系,并多方设法营救了他们处于。在他得到好友范文澜同志即将被捕的消息后,他在即为紧急情况下不顾个人安危,亲往通知范,使他脱险。

1924年常惠与葛孚英结婚,葛孚英(又名常芝英)毕生从事图书馆工作,是善本书编目级版本鉴定方面的专家。她还是常惠一生中工作和生活上最好的助手。他们有一子一女。

常惠于1927年离开北大,到古物保管会及北平研究院工作,在主持东陵慈溪墓被盗一案的调查中,认真负责,经过现场详尽考察,揭露了反动军阀盗卖、破坏珍贵文物的罪行。他还参加了河北易县战国时期的古城燕下都及陕西宝鸡斗鸡台秦墓群等著名的考古发掘工作。他主持民间艺术及民俗学的研究,广泛搜集了我国的风筝、剪纸、火画等大量的实物,分门别类进行研究,并举办过大型展览,以后通过世界文化合作协会中国分会向国际上介绍并拟在上海筹建民间艺术博物馆长期展出。在此期间还负责编纂《北平庙宇志》,为此他曾做过大量的调查研究工作,收集了许多资料,包括北京附近名庙宇内的大量碑刻的拓片,可惜上述这些工作都因抗日战争爆发而被迫中断。

在抗日战争初期,常惠留在沦陷的北平。他坚持民族气节,拒绝出任伪职,宁可担任小学教员糊口。以后由于它的明显的抗日爱国倾向,遭到伪警察局特务科的逮捕,经家属亲友多方设法营救方才出狱。出狱后他离开了北平,辗转到了四川,在考古学家马衡院长的推荐下,到四川乐山故宫博物院办事处任职,负责内迁的古物保管,抗日战争胜利后,调回北平故宫博物院,主管展出事宜。在此期间,他反对国民党,拥护党所领导的民主运动,支持进步的学生运动。在北平解放前夕,他还与中国共产党地下党组织取得了联系,为保护故宫的文物做准备。解放以后,他继续在故宫辛勤工作,一直到1958年退休。

退休后,常惠参加了鲁迅博物馆的筹建工作,他负责整理鲁迅故居,鲁迅的遗物和藏书,特别是大量的碑拓,并尽力搜求鲁迅藏书副本,充实馆藏,惟鲁迅博物馆的建立做了大量有益的工作。1975年毛泽东主席批准增设鲁迅研究室,常惠受聘为顾问,他热情支持研究人员的工作,每有所询,都诲人不倦。

他还担任了中国文联民间文学研究会的顾问,并做为代表参加过数届文代会。

在十年浩劫期间,常惠遭到“四人帮”的迫害并丧失了许多宝贵资料及收藏品。打到“四人帮”后,他虽已年过八旬,仍然为文物博物机构和众多来访的大学及学术团体提供了各种各样的宝贵资料和有价值的回忆,象鲁迅先生平生的事迹,北大红楼建筑物的恢复,什刹海风景区的规划,拍电影有关北京的布景,小到北京街道上的一块石刻的发现,都来找他提供资料,他的家中经常有来访者。

常惠为人正直朴实,勤奋好学,平易近人,在解放前他与琉璃厂等地的旧书店,古玩店的多位店员结成多年珍贵友谊,他从他们那里得到了许多实际知识,而他们也经常向他讨教一些学术问题或请他鉴定古书籍文物,双方都得益不少。他生活简朴,一只旧怀表使用了大半生,而他把维持生计外能省出的钱都买了书籍,爱书如命,终日手不释卷。他但求学问做贡献从不计较名利。他的珍贵资料,只要有用,无不乐于借出供人参阅。

常惠毕生热爱祖国,支持党所领导的革命事业。她对我国的考古、文物保管;鲁迅研究、民间文艺和民俗学都做出了许多贡献。

逐字敲完,方想到:若用相机拍下来展示岂不省时,马上又觉得那样失敬了,二姨爷他老人家做了那么多工作有那么大贡献待我那么好,我花上点时间都不行吗?惭愧——为自己那样一想。——而这,对我又何尝不是一个学习,一种特别的缅怀和纪念?

那么,二姨奶呢?

(注,以下加粗文字均为网摘)

《娜拉走后怎样》是收在《坟》里的原稿,静农收藏,由维钧代为找裱工装潢成了一个手卷,这份极可宝贵的《娜拉走后怎样》手稿装裱成长六十五英寸、宽八又四分之一英寸的精美长卷,首三页书于完整的对折白纸之上,后多接页装裱,难以准确分页。卷首题字:“豫才先生讲演手稿一九三七年七月葛孚英题”,葛孚英者,常惠夫人是也。整份手稿字迹端正,一气呵成,几无修改斧削的痕迹。手抚简篇,足可想见鲁迅当年才思横溢,倚马可待的写作神情。特别令人惊喜的是,手稿长卷之后还附有从不为人所知的六篇题跋,分别出自常惠(常维钧)、魏建功、马裕藻(马幼渔)、方管(舒芜)、许寿裳和李霁野之手。除了舒芜,其余五位都是鲁迅生前好友。

好嘛,又是孤陋寡闻,从文字的对照中,方才知道,葛孚英就是常惠夫人,就是我们的二姨奶常芝英。当年我给二姨奶去信、捎东西写名址的时候,一直挺纳闷的:二姨爷姓常,二姨奶也姓常,这么巧?

“世界上最好的童话之一”——《穿靴子的猫》竟然也是二姨奶翻译的!

周作人说,“ 这篇《穿靴子的猫》据我的意思,是世界的最好的童话之一,因为他是这样的美,轻泛而且好顽。……”

二姨奶的文学水平和语言功力了得啊!

看到这样的评价,我当时不由得眼睛一抖,心随之狂跳:你说说,我怎么早不知道呢?可二姨奶又为什么不跟我说一说呢?我又为什么不能多问一嘴呢?以致在她老人家辞世30周年之时,我才知道这一切。当年,我只知道她老人家原来在北大图书馆负责编写唐宋图书目录。

倘若……不早早就向她老人家讨教了么。

咳!

《穿靴子的猫》原载上海《妇女杂志》月刊,1922年5月1日弟8卷第5号,属“法国白罗勒著,葛孚英译”。在周作人“附记”之前,有“常惠跋”。葛孚英(1905-1984),1924年与民俗学家常惠(维钧)结婚后改名常芝英,法文名“伊兰”,撰有论文《谈童话》等。(摘自陈建军《周作人“附记”四则》一文)、

哦,二姨奶的名字是后改的呦!

葛孚英即常芝英。

常芝英亦葛孚英。

杨文学、高方方在《民间的美丽与真实的力量》中,在谈到民间文学时候讲到了二姨奶葛孚英(常芝英),如下:

“其实早在20世纪二、三十年代中国民间文学研究刚刚起步时,女学者葛孚英就曾在一篇题为《谈童话》的文章中指出,‘听一个老太太口述一个笑话,不但要朴素正确的记下来,还得能表现出来老太太的故事里全部人物的神气动作。……所以记录时不能只顾事情的原委,或只顾文笔简洁明了,要紧还是先注意说的人当时述说出来的人物的动作、及语气的表情。这是使故事流传下来的要素,也是所需要的精美的内容。’”

(杨文学,著名作家,《山东文学》杂志社总监;高方方,青年文艺评论家,山东师范大学现当代文学研究生)

下面一段文字,还讲到了二姨爷二姨奶结婚时的一件趣闻呢,鲁迅先生还亲临赠送了贺礼:

……提到北大歌谣研究会,则无人不知有“常惠”其人。一九三五年《歌谣周刊》复刊,胡适之先生说“常维钧是歌谣会的老祖宗”,这话不特风趣,也是事实。他不是由于好事,而是具有歌谣文学的兴趣,这兴趣则是受了鲁迅先生的启示。当一九一三年鲁迅先生在教育部编纂处发表一篇《拟播布美术意见书》。其论“国民文术”云:“当立国民文术研究会,以理各地歌谣、俚谚、传说、童话等,详其意谊。辨其特性,又发挥而光大之,并以辅翼教育。”这是蔡元培先生主长教育部时候。至一九一七年蔡先生在北京大学,为筹备二十周年纪念,要作种种活动,于是受鲁迅先生的启示,学校印出《征集近世歌谣简章》,打算将来编成《歌谣汇编》与《歌谣选录》两书,作为将来二十周年的一种刊物。简章出来后,同学投稿甚多。因在《北大日刊》每天选登一首,后来成立“歌谣研究会”,并创刊《歌谣周刊》。“周刊”附在《北大日刊》发行,此一周刊的编辑校对,均由维钧担任。每当鲁迅先生来校时,便向他问及周刊的情况,以为歌谣已经引起大多数的青年注意,可将内容扩大到民间风俗与故事。一九二三年为北京大学二十五周年纪念,《歌谣周刊》编印增刊,内容以月亮为主题,鲁迅先生画了星月图作封面,由沈尹默先生题字。这一薄薄的增刊,不仅引起当时多少青年人的兴趣,也改变了传统的文学史的老观念,这么一来投稿者有来自各省各地,往往有令人意想不到的真情美妙的作品。顾颉刚在周刊上征集孟姜女的传说,没想到此一民间传说人物她的故事分布地域非常之广,资料一多纷纭得难以整理,使他不得不放弃而去研究“大禹”是一条虫了。后来沈兼士先生筹办北大研究所国学门,设考古、方言、歌谣、风俗四研究室,四室管理人,考古是庄尚严,方言是董作宾,歌谣是常惠,风俗是我。当时北京是各路军阀争夺的据点,大学教职员薪水都发不出,研究所自无力推展。可是我们几个年轻人终日相处,虽谈不上什么研究工作,却有朋友之乐。四维钧夫人葛孚英,他们结婚于一九二四年五月十八日,他俩结婚的年龄。颇合于中古礼:“男子三十而娶,女子二十而嫁。”他俩的结合与研究法国文学有关系,维钧读的是北大法文系,孚英是直接受教于法国女老师的。婚礼席上由证婚人胡适之先生致辞,他说维钧是最早提倡研究歌谣的一个人,他在预科学生的时候就很注意于平民文学,这几年来他的成绩我们都很佩服的。他并且套用一首歌谣,算是祝词:新娘笑迷迷,新郎笑嬉嬉,大家甜蜜蜜,一对好夫妻。《歌谣周刊》第五六号,有董作宾的《一对歌谣家的婚仪》记得翔实而有风趣,这儿不必引述了。鲁迅先生在婚礼前亲自到常家送了一部《太平乐府》作为贺礼,此书是元代乐府词汇编,足见鲁迅先生送这一书的含意。据说维钧夫妇对于这一纪念品,历经动乱,直保存到他们夫妇逝世。我认识维钧夫妇,可能在他们结婚的这一年或第二年,已经记不清了。我所收辑的“淮南民歌”一百一十三首,就发表在第二年(一九二五)的《歌谣周刊》上。虽然,我们的结合,并不单纯由于歌谣的爱好,而是文学,因为我们当时的文学社,他虽不是其中分子之一,而是有’密切关系的。文学社在北大理学院对面西老胡同一号,是一座大的四合院,北房三间是社址,也就是我与李霁野的住处,西房两间庄尚严住在那儿,他是北大哲学系的学生,维钧先已认识的同学。维钧为人厚重,热诚正直,我们都以老大哥看待他,而他对我们也如兄弟一般。当我们遇到麻烦事。他挺身任之,决不回避。如一九二八年大军阀山东主席张宗昌向北京军头揭发未名社,于是未名社被查封,人被絷系,当时颇为严重。而维钧一面与师友联络营救,一面与被絷系者暗通消息,使之安心等待,果然经过五十天被释放了。那时的北京是极黑暗残暴,青年人的生命直同草莽,此五十天内就有一次十三人被枪决的公报,还有不公告的。而一般知识分子,大都吞声避祸,自是人的常情。像维钧这样的“急难风义”,也是由于时代的正义感。谈到这里,我忽然想起一事,一年春夏之际,维钧约我同去北京某一城根走走,方向与地名已经记不清了,去看他的朋友“李大哥”。这一带是老北京的真面目,在澹澹的春光下,却一片荒寒,疏落的矮房屋,有似贫民窟,却也有人家门前陈设小金鱼缸或两盆石榴树之类的。到了李大哥门口,他就出来了,略作寒暄后,边走边谈。李大哥高高个子,生意人样,短衣宽裤,扎“腿带子”,长衫背在肩上,说话走路都很急促,与维钧的态度迂缓正相反。与李大哥分手后,途中维钧告诉我,李大哥是“二次革命”,即反袁世凯帝制的志士,事发后,军警未捕到李大哥,却被抄了家。好像维钧是李大哥一伙的,也受过牵连,他没有详细告诉我,后来我也没有想到问他。

而维钧一面与师友联络营救,一面与被絷系者暗通消息,使之安心等待,果然经过五十天被释放了。那时的北京是极黑暗残暴,青年人的生命直同草莽,此五十天内就有一次十三人被枪决的公报,还有不公告的。而一般知识分子,大都吞声避祸,自是人的常情。像维钧这样的“急难风义”,也是由于时代的正义感。谈到这里,我忽然想起一事,一年春夏之际,维钧约我同去北京某一城根走走,方向与地名已经记不清了,去看他的朋友“李大哥”。这一带是老北京的真面目,在澹澹的春光下,却一片荒寒,疏落的矮房屋,有似贫民窟,却也有人家门前陈设小金鱼缸或两盆石榴树之类的。到了李大哥门口,他就出来了,略作寒暄后,边走边谈。李大哥高高个子,生意人样,短衣宽裤,扎“腿带子”,长衫背在肩上,说话走路都很急促,与维钧的态度迂缓正相反。与李大哥分手后,途中维钧告诉我,李大哥是“二次革命”,即反袁世凯帝制的志士,事发后,军警未捕到李大哥,却被抄了家。好像维钧是李大哥一伙的,也受过牵连,他没有详细告诉我,后来我也没有想到问他。

这些文字,怎能不让人心生敬意,无限感佩?又怎能不让人怀有相知恨晚之感,带着深深地遗憾?

鲁迅是中国文化革命的旗手,反封建文学的英雄,提振民族精神的刀锋斗士,儿时我们就知道那个伟大的的名字和他的伟大的作品,他笔下的“阿Q”、“闰土”、“祥林嫂”一直留在我们的记忆里。现在方知,我们的二姨爷二姨奶都是与鲁迅患难与共的学生,挚友,同志,这该是何等令人崇敬啊!并且,二姨爷二姨奶自己也在“外国文学”和“中国民间文学”方面有着自己的被世人公认和称道的卓越的建树和成就——在那样一个时代闪烁着璀璨的光芒,并且依然辉映着今天的中国文坛。让人敬仰、感佩的不仅仅是他们的学养,才智,成就,更有他们的品格,风范:营救同志,舍生忘死,支持革命,从不屈从邪恶,就是“文革”中家被抄、书被缴、房被占、人被贬,仍忍辱负重,骨气志气犹在,“出污泥而不染”;虽那样有名气却格外谦逊,不张扬,不“显山露水”,以致使我对他们那样地“不了解”(还是王二嫂寄来的《常惠传略》让我略知一二,却已无从再向老人家学习和讨教了——呜呼哀哉!);他们是那样地尊重和善待每一个人——包括院子里那些占了他们房子的小市民、小“官吏”……对我这等才疏学浅之晚辈,也是那样的客气,谦和,还说过向我“请教”的话语……

往事令人浮想联翩,二姨爷二姨奶的面影、笑貌、神情总是在脑海萦绕,挥之不去……

(待续)

孙军的文章填补了孙家我们这一支,这一代的一个空白,即妈妈的身世。尽管主要是回忆二姨爷爷和二姨奶奶,但妈妈妈的身世也初露端倪。

前些日子,我从潘虹那里得到了韫石舅舅的自述文章(该批资料我之前已转给青、军、武、李四位),其中有“忆母亲”、“父亲常惠的生平”两篇,也可侧面知道一些妈妈的家世。如韫石舅舅写道:“我的母亲有一个姐姐,有四个弟弟。但我从来没见过她的大姐,听说她是嫁到安徽的。那时外祖父家住崇文门外上三条,外祖父一人独居一个跨院三间房,养了三只巴儿狗。“文中提到的那个嫁到安徽的姐姐,即是妈妈的妈妈,我们的姥姥。这时我才知道姥姥去世后,妈妈十几岁时就回到北京。依稀记得妈妈说过,“因为妈妈去世,爸爸又找了了人,所以来北京别的亲戚家里。”文中提到的外祖父,也就是妈妈的姥爷,我们的太姥爷。

韫石舅舅写道自己的父亲时说:“我的父亲常惠,字维钧。1894年生于北京,汉族。无党派。祖先原居山西,清初迁来北京,经营当铺。明末清初,北京地区的当铺,几乎全由山西人经营,所以有的叫做”山西屋子“。十九世纪末,是北京城乡典当业较为兴隆的时期,当铺曾一度达到300多家,其中殷实大户为常、刘、高、董、孟五姓,这五姓分别握有一二十家,或二三十家当铺。后来,经过1900年八国联军洗劫北京等灾难,整个当铺行业,包括前述五姓全部破产了。”(摘自1992年12月8日北京晚报文章“嘿,当铺”)”

舅舅接着回忆说:“父亲口述情况与上述一致,曾祖常霞峰时,家中经营28家当铺,家住大翔凤胡同15号,有百余间房子,为殷实大户,人称“当常家”。1900年父亲尚年幼,八国联军进京,全家乘骡车逃出北京,当时称为“跑反”,待回京后,28家当铺全被抢劫一空,因为当铺中都存有贵重的抵押品,是抢劫的主要目标。不仅如此,还被债权人(典当大户)告上宛平县衙,追索赔偿,遂破产,被抄家封门,举家迁往海甸居住。” 这里是说二姨爷爷的身世,也就是妈妈姨夫的家世。

这样说来二姨奶是妈妈的二姨。

妈妈的那几个舅舅(葛家),有什么最新情况可以介绍一下吗?

例如葛林,葛崇娴应该是某个妈妈的舅舅的子女了。

咳,相知恨晚呐!

二位的文字,让我想起了一个名字——葛孚权。1976年,我去过他的家里,是当时在位于西山八大处的北京军区政治部的葛林的儿子带我去的,我称他大舅爷。他就是葛林的父亲。

那么,葛林与葛崇兰、葛崇娴、葛崇敏……是不是亲兄妹呢?